Poule rousse (Francia)

Poule Rousse, vincitore del Prix Handi-Livres 2018 nella categoria libri adattati, è un libro in simboli molto curato a gradevole, ideale per lettori poco esperti. Protagonista è la gallina rossa dell’omonima fiaba popolare che cerca l’aiuto degli amici maiale, anatra e gatto per cucinare un buon pane. Non trovandolo, la gallinella si aggiusta altrimenti, rifiutandosi poi però di condividere con gli scansafatiche i frutti del suo lavoro.

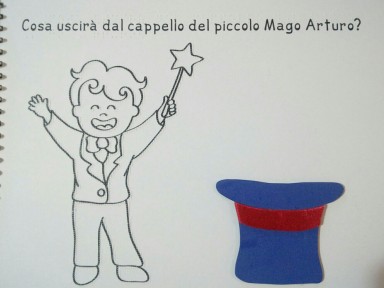

Malgrado si tratti di un libro in simboli e dunque di un tipo di libro diffuso anche nel nostro paese, Poule Rousse non appare del tutto assimilabile ai volumi ispirati alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa cui siamo abituati. I simboli che comprende non fanno infatti riferimento a una galleria precostituita o convenzionale bensì sono appositamente disegnati da uno degli autori del libro. Stampati in bianco su sfondo quadrato nero, questi appaiono ben distinguibili ed estremamente chiari, con un grado di trasparenza paragonabile ai nostri PCS. Limitatissimi nel numero (massimo 6-7 per pagina) questi simboli offrono una rappresentazione grafica degli elementi lessicali della frase dando vita a un racconto essenziale che ben si adatta alla semplicità della fiaba scelta.

Collocato sulla pagina di sinistra, il testo in simboli è accompagnato sulla destra da illustrazioni delicate che sottolineano l’azione chiave descritta. Grazie a un’aletta posta alla fine del volume, il lettore adulto è invitato a coprire tali illustrazioni durante la lettura della pagina accanto e a svelarle solo in un secondo momento così che esse non costituiscano un elemento di distrazione nel corso del racconto ma possano piuttosto divenire una successiva occasione per rafforzarlo e ampliarne la risonanza.