Che favola, Mattia

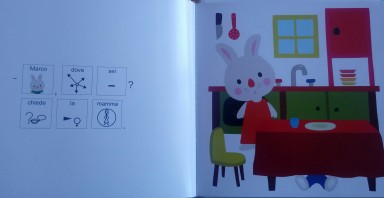

Quella di Mattia è una storia di sogni e passioni che aiutano a superare ostacoli e difficoltà. Mattia è infatti un bambino dalla spiccata immaginazione che ama sentirsi raccontare e inventare storie fin da quando è piccolissimo. Con l’arrivo alla scuola elementare il suo interesse per la narrazione si scontra però con una certa difficoltà nella lettura e nella scrittura: lettere che si spostano, siscambiano, si compongono sulla pagina in maniera differente da come aveva previsto. Mattia scopre così di essere dislessico ma la sua tenacia e la sua passione per le storie lo portano a impegnarsi con ancora maggiore dedizione per riuscire ad avere la meglio sulle parole. Sarà proprio questo impegno, unito a una sorprendente valorizzazione del suo talento da parte di maestra e compagni, a far sì che la storia di Mattia trovi un lieto fine.

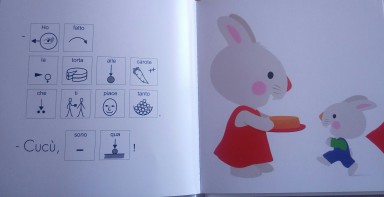

Con un testo piano dai toni spiccatamente positivi e illustrazioni piacevoli he accompagnano discretamente la lettura, Che favola, Mattia racconta difficoltà e possibilità di un bambino dislessico, cercando di alimentare l’autostima di chi condivide con il protagonista un rapporto ostico con la scrittura. A supporto di tale intento va senz’altro anche l’apprezzabile scelta dell’editore Acar di pubblicare il volume utilizzando un font ad alta leggibilità, un carattere maiuscolo e una spaziatura tra lettere, parole e righe maggiore.

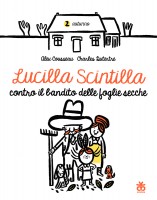

econdo episodio – l’avventura d’autunno intitolata Lucilla Scintilla contro il bandito delle foglie secche – Lucilla si trasforma in quattro e quattr’otto in una piccola indiana. Basta poco per dare vita a una vera e propria vicenda western, come quelle che piacciono tanto al nonno in tv: la nonna dà ordini come uno sceriffo, il nuovo cucciolo prende il nome di Piccolo Pony, il nonno indossa il suo cappello da cowboy e maneggia il rastrello come un pericoloso fucile. La battaglia delle foglie secche impazza ma per fortuna il trattore rotto diventa una bellissima tenda indiana, ideale per ripararsi e stare vicini quando fuori scoppia un temporale. Sempre originali e divertenti, Lucilla e il nonno ricompaiono in questo secondo episodio accompagnati dal cucciolo atteso nella prima avventura e dalla nonna-sceriffo il cui grembiule giallo porta con sé una piccola novità cromatica.

econdo episodio – l’avventura d’autunno intitolata Lucilla Scintilla contro il bandito delle foglie secche – Lucilla si trasforma in quattro e quattr’otto in una piccola indiana. Basta poco per dare vita a una vera e propria vicenda western, come quelle che piacciono tanto al nonno in tv: la nonna dà ordini come uno sceriffo, il nuovo cucciolo prende il nome di Piccolo Pony, il nonno indossa il suo cappello da cowboy e maneggia il rastrello come un pericoloso fucile. La battaglia delle foglie secche impazza ma per fortuna il trattore rotto diventa una bellissima tenda indiana, ideale per ripararsi e stare vicini quando fuori scoppia un temporale. Sempre originali e divertenti, Lucilla e il nonno ricompaiono in questo secondo episodio accompagnati dal cucciolo atteso nella prima avventura e dalla nonna-sceriffo il cui grembiule giallo porta con sé una piccola novità cromatica.