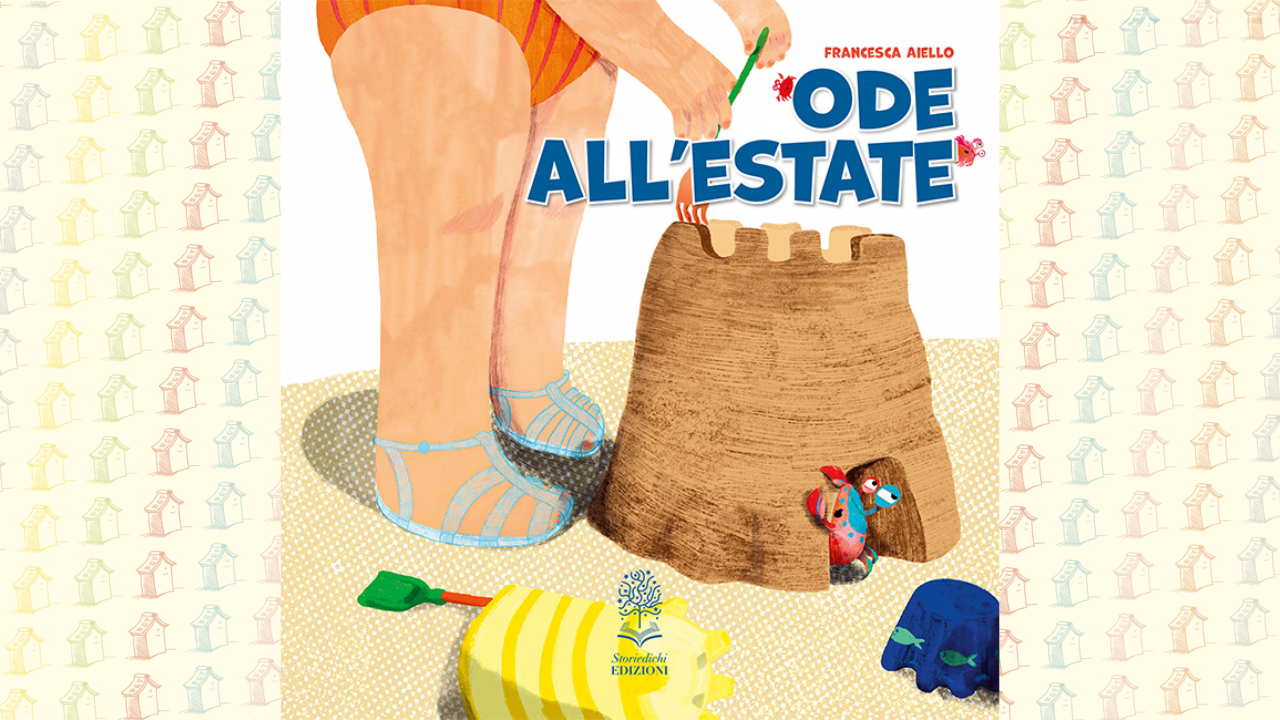

Ode all’estate

Ode all’estate è un silent book che offre al lettore una duplice esperienza: il riconoscimento di alcune sensazioni tipiche della stagione estiva e l’immersione in una storia piccola e ordinaria che riserva per il finale un sorridente guizzo fantastico. Tra le sue pagine senza parole firmate da Francesca Aiello si avvertono il calore del sole a picco, il piacere di piccoli gesti rinfrescanti, la concentrazione assorbente di un progetto di sabbia e la frustrazione di fronte all’invadenza incontrollabile delle onde.

Il ritratto che l’autrice di offre di una bimba alle prese con le più comuni attività da spiaggia è molto vivo e molto vero. Tra quelle immagini riconoscibili l’autrice dissemina, però, alcuni dettagli curiosi: indizi di una storia che può prendere una piega inattesa. Quei dettagli assumono, in particolare, la forma di un granchietto dai colori sgargianti che spia partecipe le attività costruttive della protagonista, goffamente nascosto dietro una formina gialla. A cosa si debba tanto interesse lo si scopre alla fine, quando quello che sembra un comune castello di sabbia, prende inaspettatamente vita…

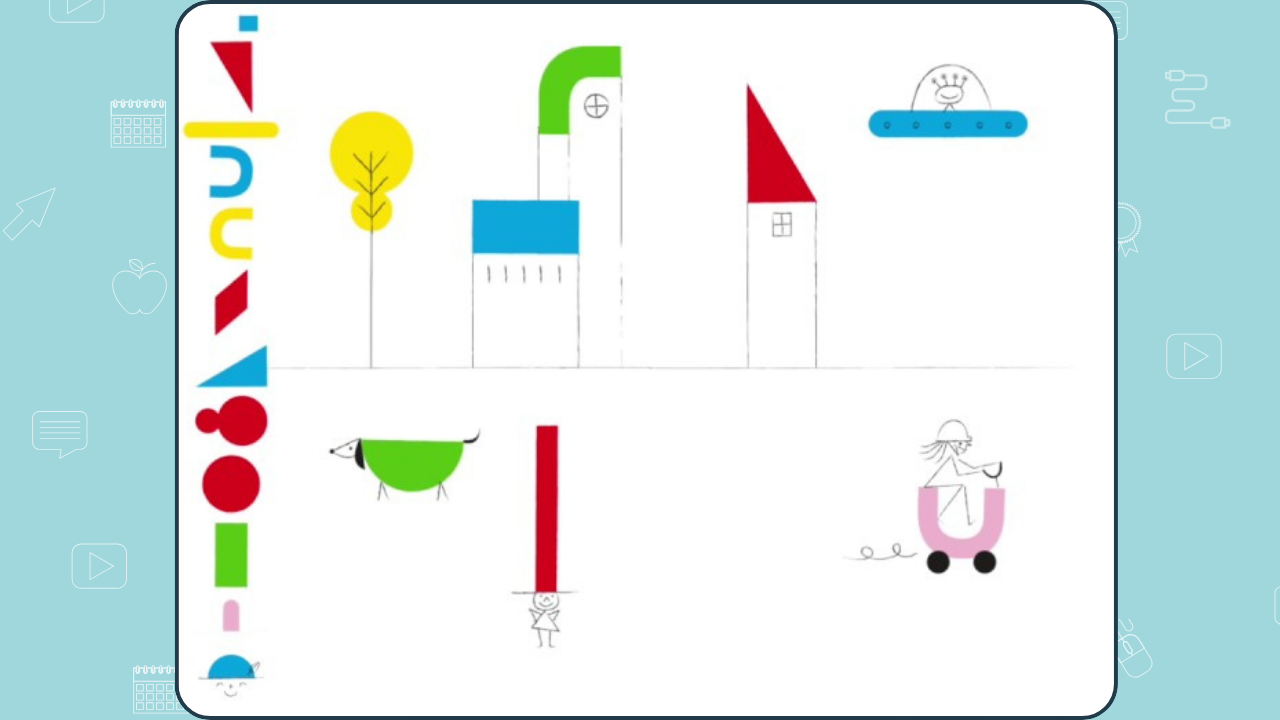

Apparentemente semplice e rivolto a bambini piccoli e con poca esperienza di lettura – per quelle sue figure grandi, quei suoi colori pastello e quella sua protagonista dalle guance paffute – Ode all’estate richiede in realtà un certo spirito di osservazione e una certa abilità di decodifica visiva. Il libro è infatti, tutto giocato su inquadrature più o meno ravvicinate, su sequenze narrative che si sviluppano all’interno della stessa pagina e su piccoli dettagli che cambiano da un passaggio all’altro. Occorre dunque riconoscere gli oggetti che rimangono inalterati nonostante il cambio di prospettiva o capire, per esempio, che le sei mani che compaiono su una pagina sono in realtà le stesse due immortalate in tre momenti successivi. In questo senso, il libro richiede un minimo di dimestichezza con l’interpretazione delle figure o può, per altri versi, diventare un supporto interessante proprio per allenare questo tipo di abilità.