La bella addormentata

Ci sono illustratori i cui lavori profumano di fiaba. Come Valeria Docampo, straordinaria autrice argentina che in Italia ha illustrato volumi preziosi soprattutto per l’editore Terre di Mezzo. Troviamo però la sua firma anche su alcuni titoli della collana Io leggo da solo di De Agostini, che proprio di fiabe tradizionali, non a caso, si compone. Come La bella addormentata, che appare per noi particolarmente interessante perché di recente è stato reso disponibile dall’editore anche in una nuova versione inclusiva, cartacea e digitale, realizzata in collaborazione con Fondazione Paideia.

Inserito all’interno del progetto I libri per tutti, La bella addormentata ripropone con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa la nota storia della principessa che, a causa di una maledizione, si punge con un fuso e si addormenta per 100 anni, fino a che il bacio di un principe non la risveglia. La fiaba viene qui proposta con le parole di Roberta Zilio così come accada nell’analogo volume di De Agostini con testo esclusivamente alfabetico, in minima parte riviste e adattate così da dare vita a una narrazione più lineare ed essenziale. I simboli scelti per far risultare il testo più accessibile anche in caso di disabilità comunicativa sono i WLS (Widgit Literacy Symbols), impiegati secondo criteri che non fanno riferimento a uno specifico modello. Così, per esempio, gli articoli sono sempre associati al sostantivo all’interno di un unico simbolo mentre le preposizioni vengono simbolizzate individualmente. A fare da contraltare a una narrazione intenzionalmente scarna e minima, intervengono le illustrazioni di Valeria Docampo, che anche nella versione digitale mantengono un’inconfondibile cifra poetica.

Come tutti i titoli del progetto I libri per tutti, anche la book-app de La bella addormentata propone in chiusura alcune attività ludico-didattiche che aiutano a prendere confidenza con la narrazione e soprattutto con i simboli: nella fattispecie, ricomporre alcune frasi a partire da simboli dati; scegliere i simboli corretti, tra quelli proposti, per descrivere il carattere della fata malvagia; tappare un certo simbolo man mano che compare sullo schermo e colorare un’immagine passando il dito sullo schermo.

I libri per tutti

La bella addormentata in questa nuova versione digitale e in simboli, rientra nel progetto I libri per tutti, promosso da Fondazione Paideia in collaborazione con quattro grandi gruppi editoriali: Gems, Mondadori, Giunti e DeA Planeta libri.

I titoli che fanno parte del progetto, messi a disposizione dai rispettivi editori per l’adattamento e la simbolizzazione, vengono proposti in formato digitale: scelta questa che amplifica le possibilità di personalizzazione, cosa non da poco quando si parla di bisogni speciali di lettura. Allo stesso tempo questo nuovo formato incentiva l’interazione e il coinvolgimento e questo può costituire allo stesso modo un vantaggio o uno svantaggio a seconda del lettore che ci si trova davanti. La possibilità di compiere azioni sullo schermo – tappando i simboli che attivano così il modeling o toccando i punti sensibili delle illustrazioni che attivano così un movimento – può costituire infatti fonte di distrazione o al contrario motivo di aggancio al testo. In questo senso particolarmente significativi e versatili risultano quei titoli – come Brucoverde o I tre porcellini – che all’ebook uniscono anche il libro cartaceo, a sua volta adattato e simbolizzato.

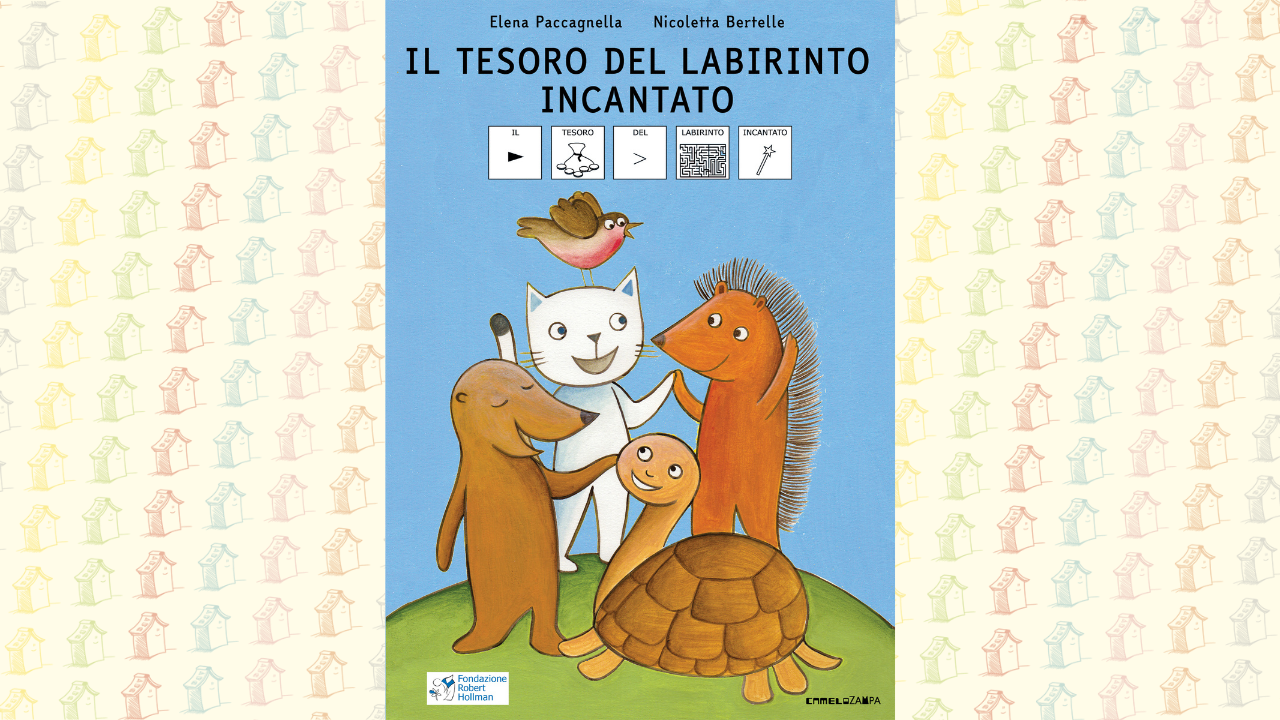

La simbolizzazione dei testi, curata dall’équipe della Bottega Editoriale di Fondazione Paideia, prevede l’utilizzo della collezione WLS (Widgit Literacy Symbols) e non segue un modello particolarmente rigido di traduzione, optando piuttosto per la valutazione di soluzioni diverse – per esempio rispetto all’accorpamento di più elementi testuali all’interno di un unico simbolo – a seconda dei casi. L’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra rispetto della complessità ed effettiva leggibilità del testo: equilibrio che può variare sensibilmente in base al tipo di testo e al target di riferimento.

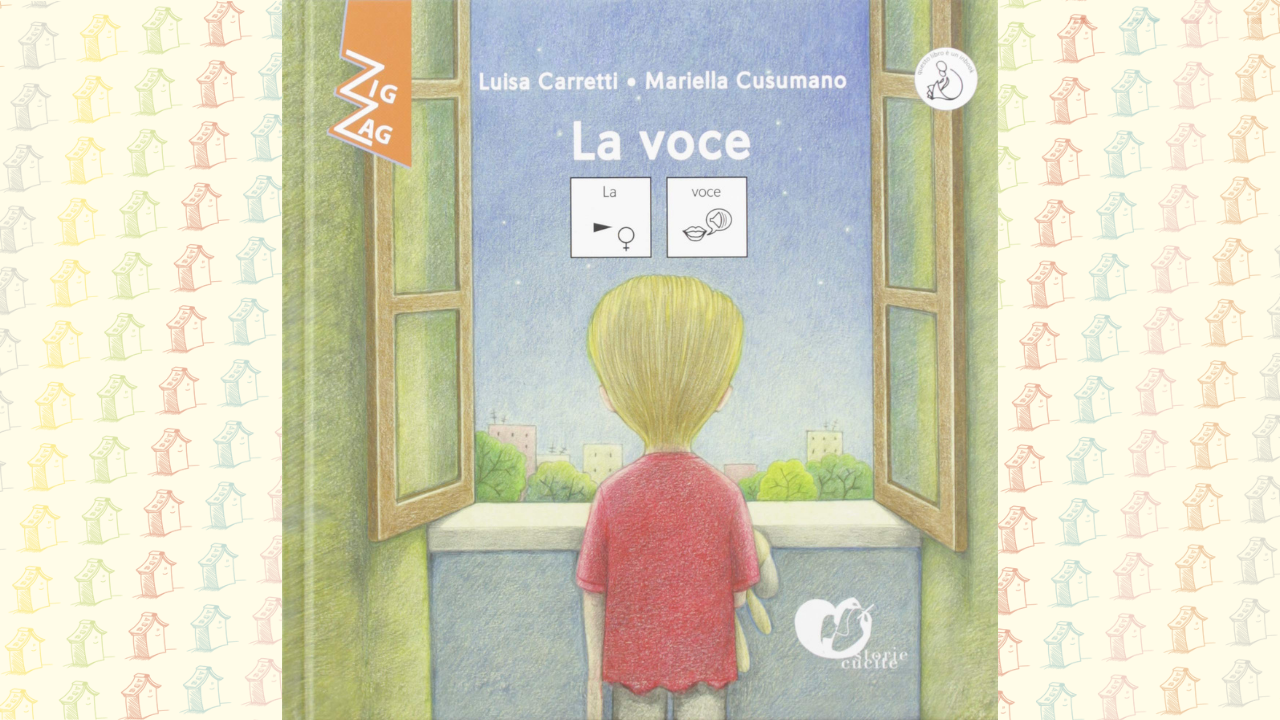

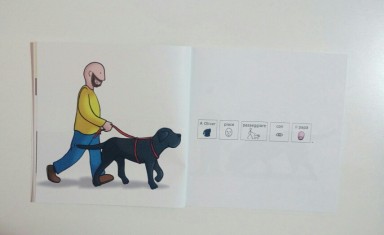

Tutti gli ebook de I libri per tutti comprendono 3 sezioni, denominate Modeling, Leggi e Gioca. La prima propone il testo in simboli nella parte bassa della pagina mentre in quella più alta colloca le illustrazioni, animabili in certi punti al semplice tocco o trascinamento. Il modeling dal canto suo può essere attivato in una duplice modalità: quella automatica, per cui l’audio scorre fluido e i simboli vengono evidenziati man mano che sono pronunciate le parole corrispondenti; e quella manuale, per cui l’audio si attiva solo nel momento in cui viene toccato il singolo simbolo. La seconda sezione propone una pagina divisa in maniera analoga ma qui il testo è esclusivamente alfabetico. L’audio può essere attivato o disattivato. Nel primo caso scorre in maniera automatica mentre simultaneamente vengono evidenziate le parole pronunciate. L’ultima sezione, infine, propone 3 attività ludico-didattiche che – seppur diverse nel contenuto da libro a libro – prevedono quasi sempre l’ordinamento o la scelta di simboli per completare una frase, l’ordinamento o la scelta di simboli e illustrazioni in base a specifiche istruzioni (trovare il colore giusto, ordinare per grandezza…), il completamento cromatico di un’immagine tramite passaggio del dito dello schermo.

Ogni ebook prevede in apertura una pagina essenziale che riassume e anticipa il significato delle icone che il lettore potrà trovarsi davanti durante la lettura e delle azioni che potrà compiere per districarsi tra le pagine. Tra queste, non manca per esempio il movimento per voltare pagina che prevede lo spostamento di un quadrato colorato all’interno di un quadrato bianco: azione studiata per risultare più agevole del più comune gesto di sfogliatura.

Personalizzazione la lettura, interazione, moltiplicazione degli spunti ludici e degli strumenti in un’ottica di accessibilità costituiscono in definitiva i veri punti di forza di questo progetto che ha senz’altro il merito di mettere in valore le specificità del digitale e di accendere un faro sulle possibilità aperte da quest’ultimo in favore dell’inclusione.