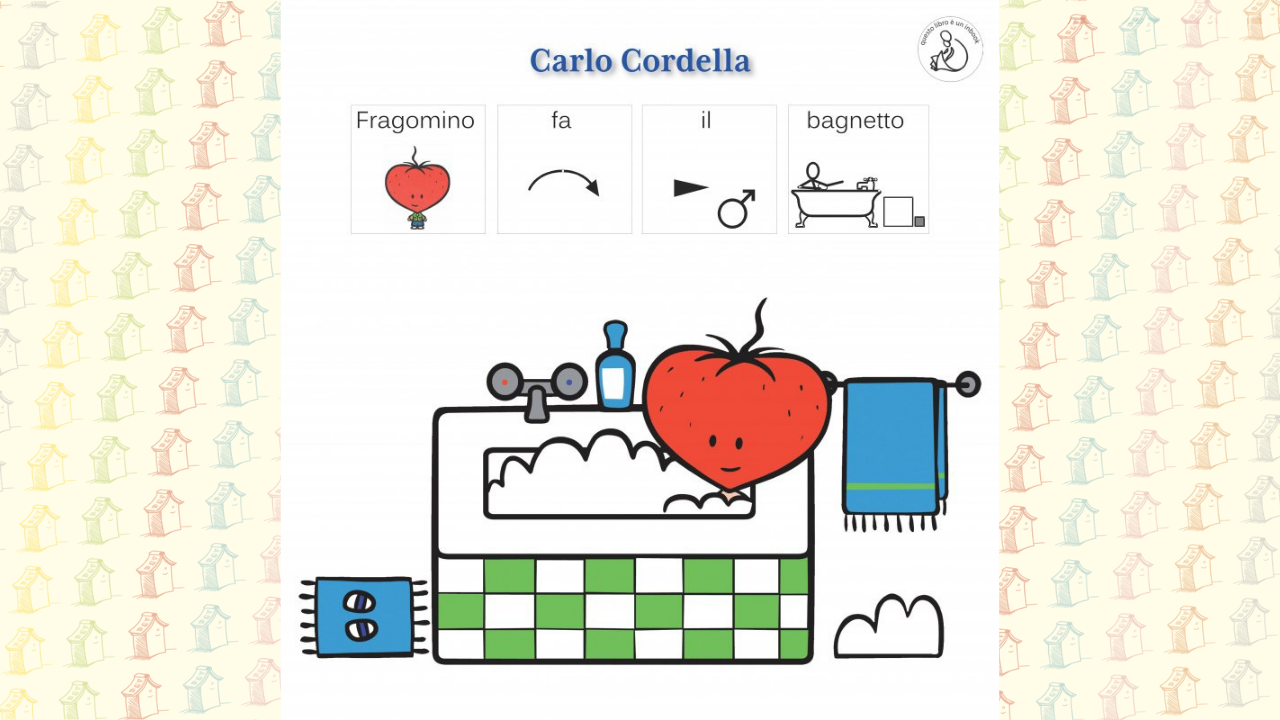

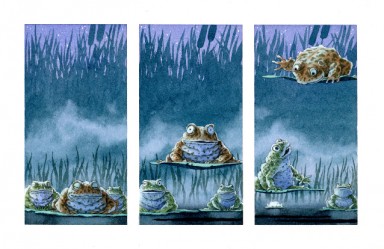

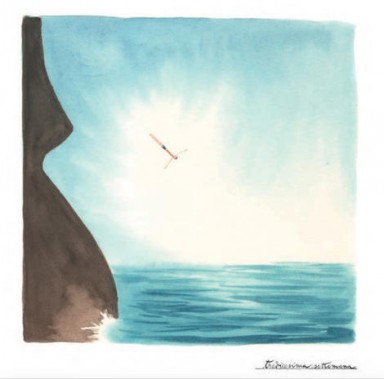

Fragomino fa il bagnetto

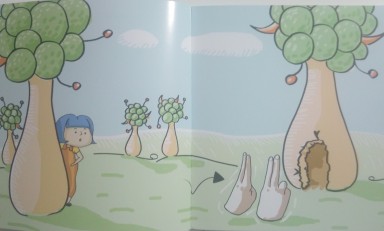

Fragomino è un personaggio tenero e bizzarro, dai tratti piacevolmente vintage, nato dalla penna di Carlo Cordella: è in tutto e per tutto un bimbo alle prese con piccole e comunissime esperienze quotidiane, solo con un’insolita fragolona al posto della testa. Protagonista di quattro avventure proposte dall’editore milanese La vita felice, Fragomino è una creatura di carta che, nella sua semplicità, arriva in maniera diretta e rispettosa al lettore bambino.

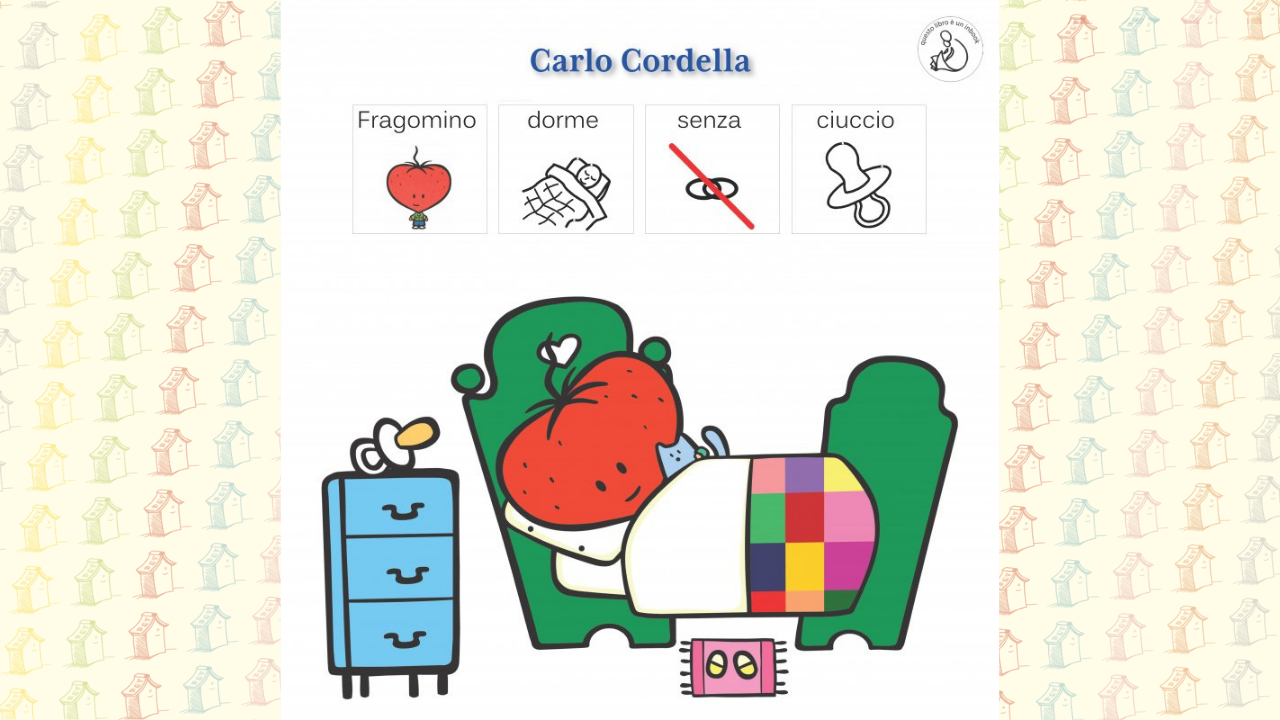

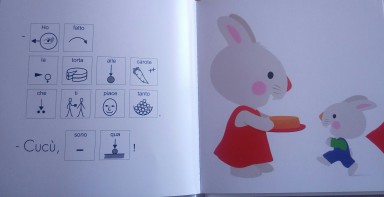

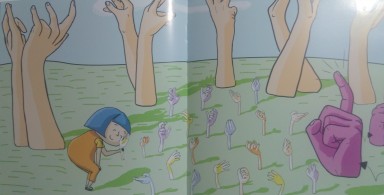

Le sue storie hanno infatti sempre al centro momenti della giornata, occasioni della vita e oggetti di casa – il ciuccio, il bagnetto, l’asilo, la torta di compleanno – non solo di cui il piccolo lettore ha esperienza diretta ma che segnano in maniera particolarmente significativa il suo vissuto emozionale. Raccontate attraverso testi brevissimi e disegni netti, poco dettagliati e dagli spessi contorni, e contraddistinte da una leggera sovrapposizione tra piano reale e piano fantastico, queste hanno perciò la capacità di coinvolgerlo senza grandi artifici.

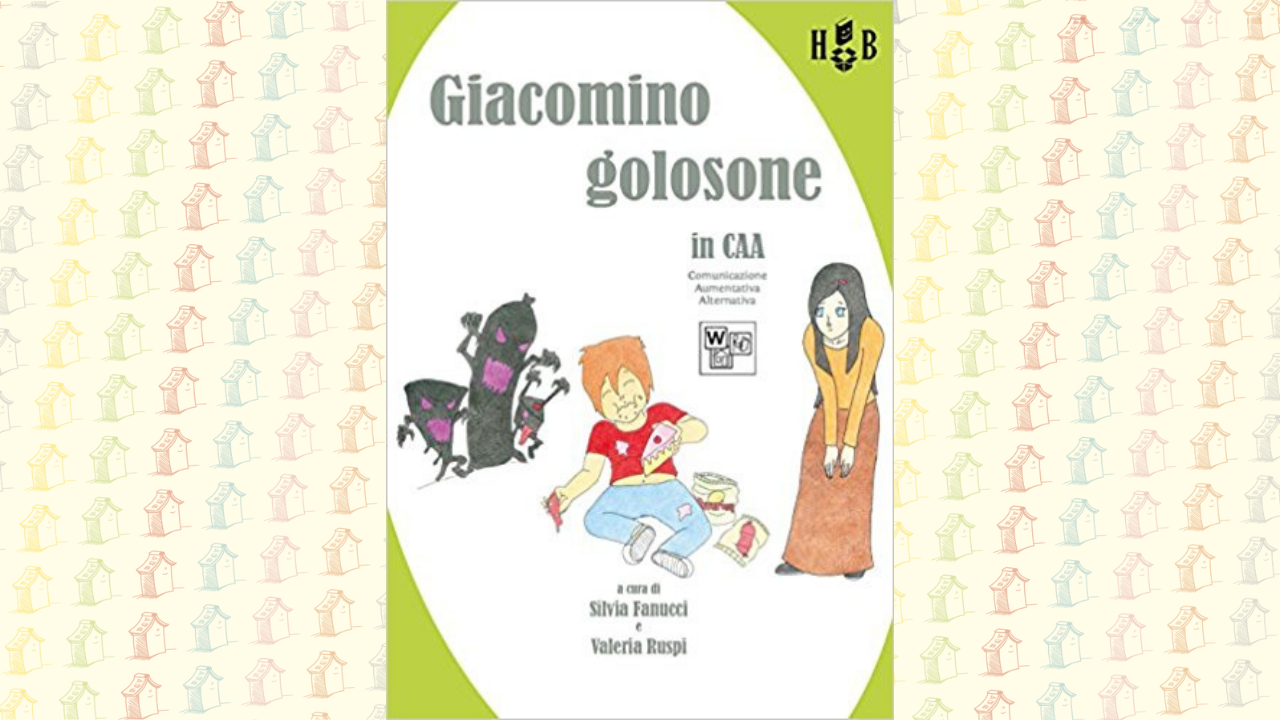

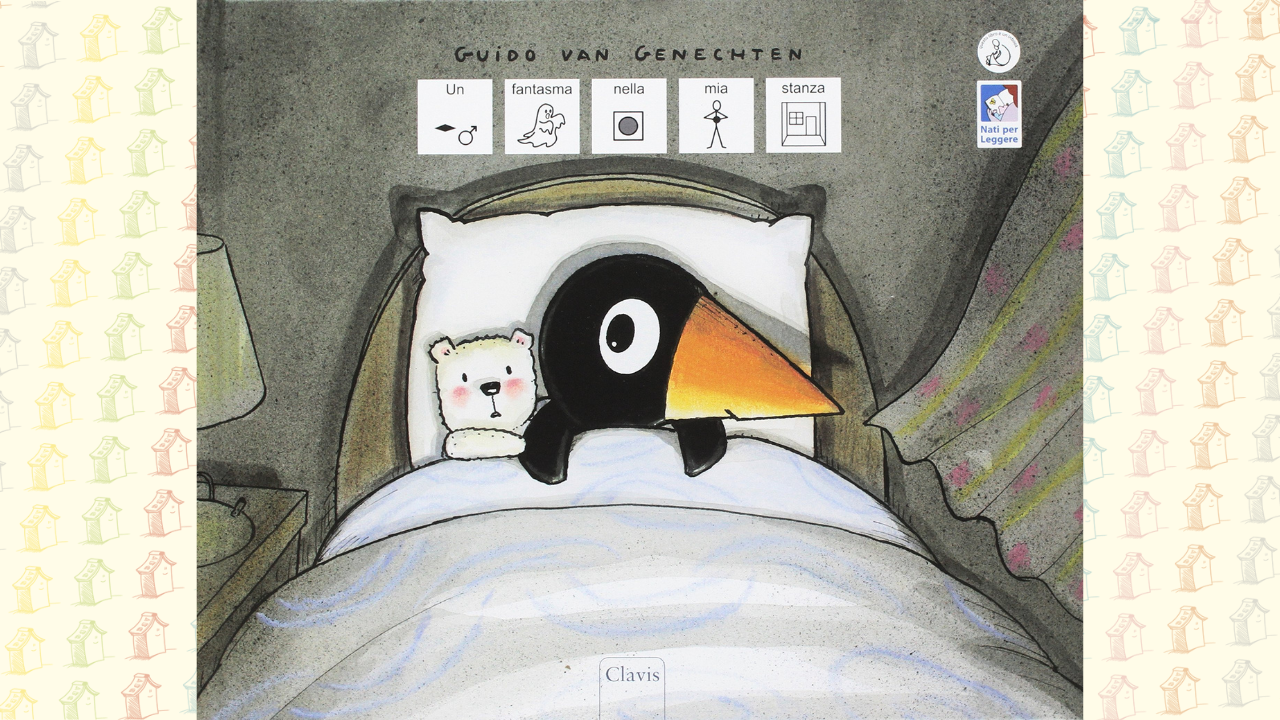

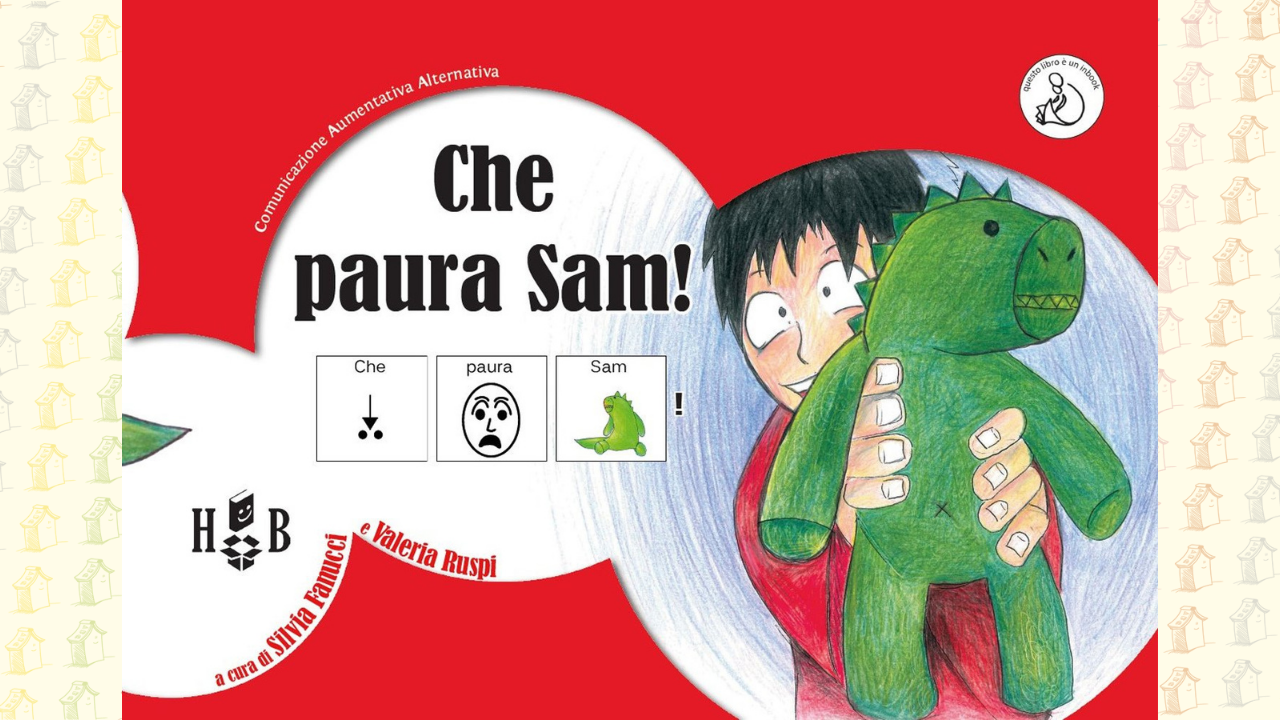

Per tutte queste ragioni il fatto che alcune delle avventure di Fragomino trovino ora il modo di arrivare anche a lettori con difficoltà di comunicazione e attenzione, attraverso la simbolizzazione del testo, è una cosa non solo molto bella ma anche molto sensata. L’essenzialità testuale e iconica di Fragomino dorme senza ciuccio e Fragomino fa il bagnetto, unite alla riconoscibilità delle esperienze narrate, rende infatti le due storie una base ideale per la resa in in-book. Il risultato sono due librini dall’aspetto pulito, agevoli da seguire e corredati da simboli WLS riquadrati che riprendono puntualmente tutti gli elementi della frase.