Mi vorrai sempre bene, mamma?

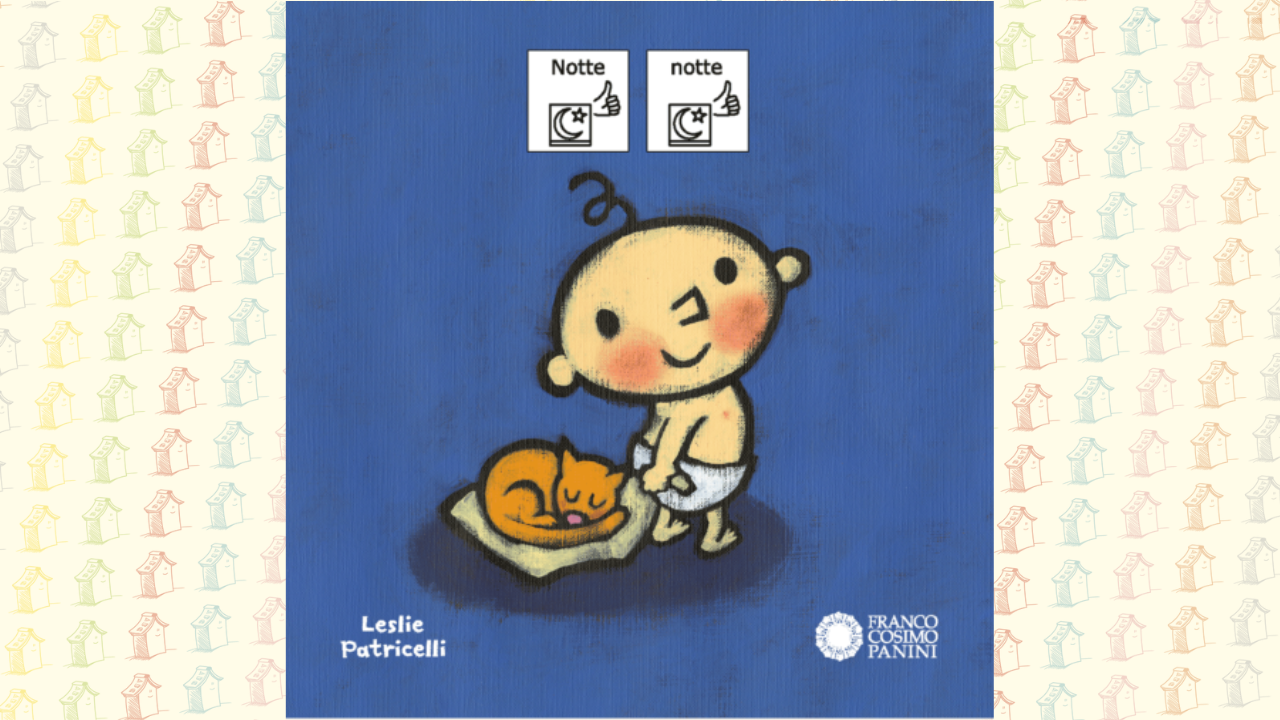

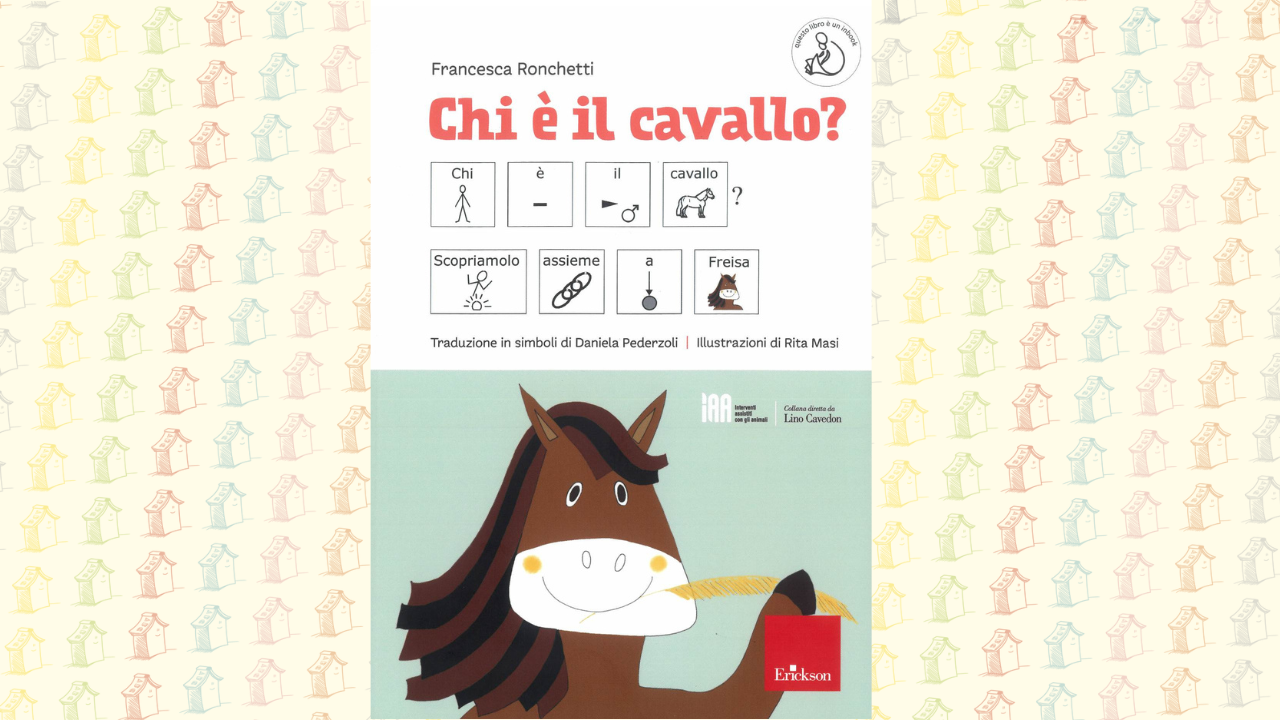

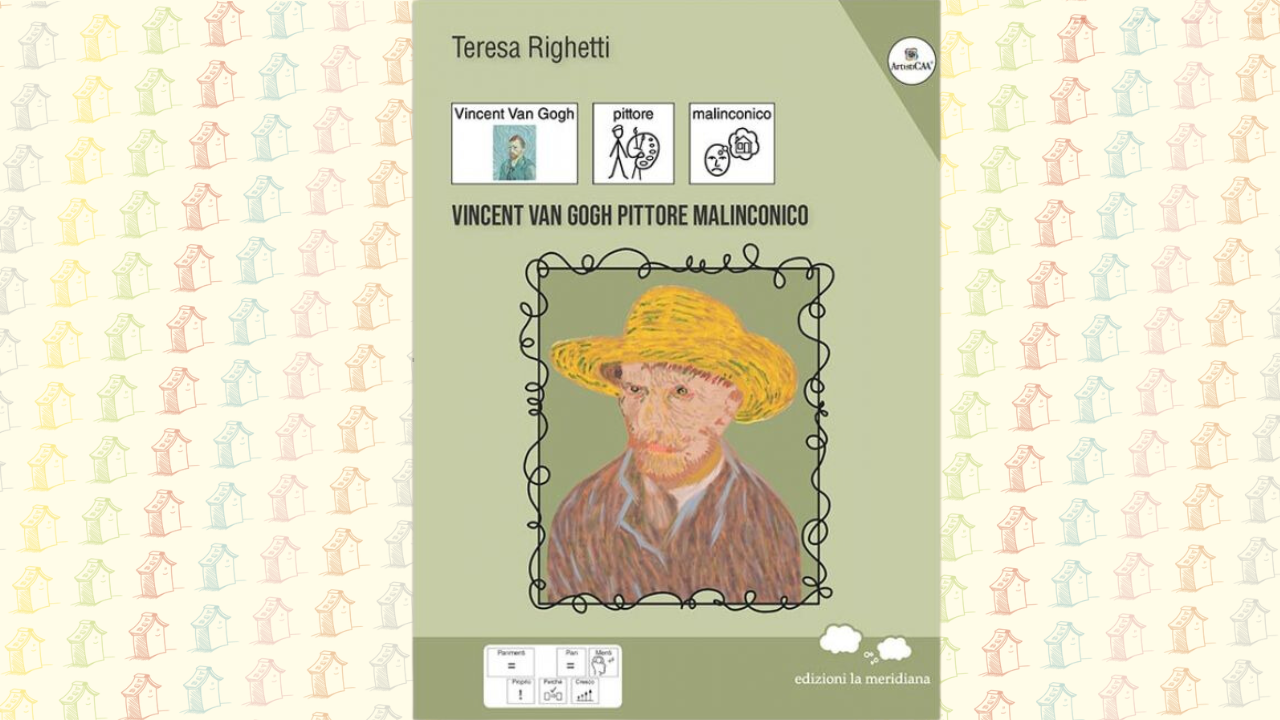

La margherita è uno degli editori che, negli ultimi anni, più si è speso per ampliare il proprio ventaglio di pubblicazioni accessibili e contribuire, così, alla promozione di un fattivo diritto alla lettura per tutti bambini e tutte le bambine. L’editore è, in particolare, molto attivo sul fronte dei libri in simboli per i quali spesso si appoggia al Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano che è punto di riferimento per la creazione dei cosiddetti in-book.

In questa specifica tipologia di libri rientra anche il recente adattamento dell’albo Mi vorrai sempre bene, mamma?. Scritto da Astrid Desbordes e illustrato da Pauline Martin, il libro presenta già dalla sua versione originale alcune caratteristiche funzionali alla simbolizzazione. Contraddistinto da una struttura binaria (due concetti speculari per ogni doppia pagina, ciascuno espresso da una sola frase) e da costrutti sintattici ricorsivi (Ti voglio bene quando…), Mi vorrai sempre bene, mamma? propone al lettore un’architettura narrativa la cui regolarità agevola la comprensione.

Il libro esplora, in particolar modo, il tema dell’immutabilità dell’affetto materno nelle più disparate situazioni, abbracciando il diffuso timore infantile che il bene di un genitore possa esaurirsi in funziona del tempo o della condotta. Ecco allora che le autrici danno spazio, con le parole e con le figure, a circostanze più concrete (Ti voglio bene quando ci coccoliamo / e quando litighiamo) e circostanze più astratte (Ti voglio bene quando sono nei tuoi pensieri / e quando non ci sono affatto), richiedendo così al lettore di muoversi talvolta sul piano simbolico. Alcune situazioni più di altre richiedono, poi, di cogliere degli impliciti (es: ti voglio bene quando sei bellissimo / e quando solo l’unica a pensarlo) e dunque di mettere in campo delle abilità di inferenza non scontate.

Qui più che altrove, il ruolo giocato dalle figure nel supportare la comprensione si fa decisivo. In questo senso, il fatto che lo stile dell’illustratrice appaia molto pulito, essenziale e focalizzato solo sui dettagli realmente significativi risulta facilitante. I simboli scelti, così come da modello in-book, fanno parte della collezione WLS e sono impiegati in riferimento alle singole parole (compresi articoli, preposizioni, congiunzioni…). La brevità del testo fa tuttavia sì che il numero di simboli presenti su ogni pagina sia circoscritto e che il modeling, di conseguenza, non risulti particolarmente ostico.