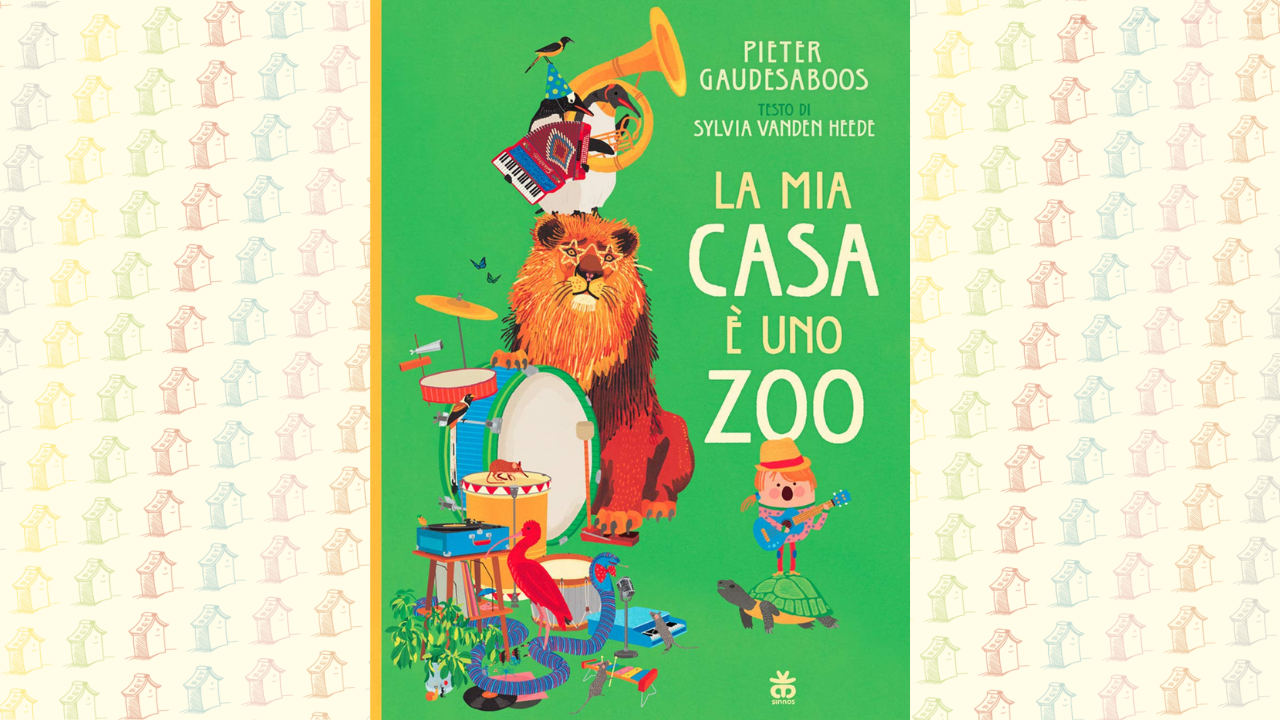

La mia casa è uno zoo

Che La mia casa è uno zoo sia un libro insolito lo si intuisce dalla copertina: non solo per via del fatto che vi spiccano un leone con occhiali a stella e una banda musicale a penne e zampe, ma anche perché i crediti vengono riportati al contrario rispetto alla consuetudine. Pieter Gaudesaboos, illustratore, figura come autore principale, mentre si specifica che il testo è di Sylvia Vanden Heede. Il perché di questa scelta diviene chiaro una volta aperto il volume: il racconto che segue la giornata di Carlotta, una bambina frizzante che vive proprio al centro dello zoo, passa in qualche modo in secondo piano rispetto alle figure caleidoscopiche dell’artista olandese, autentico catalizzatore di attenzione sulla pagina.

Ogni illustrazione vede interagire, così come in effetti confermato e dettagliato dal racconto a parole, la piccola Carlotta e alcuni abitanti dello zoo, all’interno di istantanee strabordanti di dettagli narrativi stuzzicanti tra i quali letteralmente perdersi. L’invito ad aggirarsi con occhio stupito e spalancato tra particolari curiosi e suggestivi, viene poi rafforzato dalle domande intriganti – 3 per ogni pagina – che trasformano la lettura in un vero e proprio gioco. Così il racconto dell’originale giornata di Carlotta tra colazioni insieme alla giraffa, pittura nell’atelier dei pinguini, gelati di messer Orso e letture serali con la più variegata compagnia – diventa lo spunto per un cerca-trova raffinatissimo che prende spesso le mosse da indovinelli misteriosi.

Il libro non si limita infatti a sfidare a trovare un certo oggetto o personaggio, ma lascia al lettore il gusto di intuire che cosa vada cercato. Quesiti come Chi è il più vanitoso?, per esempio, o Qualcuno ha paura che possa piovere oggi… invitano, infatti, ad affinare l’ingegno, facendo ipotesi tutte da verificare al confronto con la pagina illustrata.

Il risultato è un libro in cui immergersi a lungo, nel quale la lettura è sostenuta non solo da una stampa del racconto ad alta leggibilità ma anche da una dinamica ludica sfiziosa e capace di valorizzare al meglio la ricchezza narrativa sottesa alle tavole.