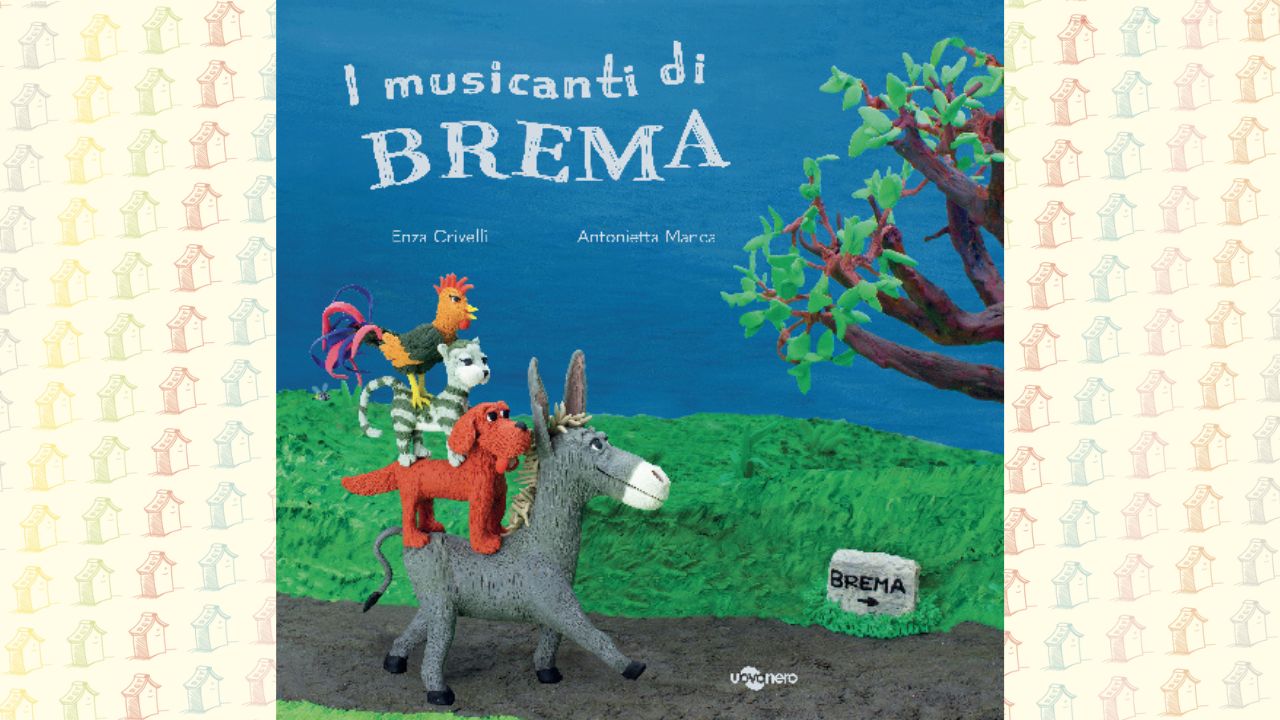

I musicanti di Brema

Dritto dritto da Brema arriva un nuovo titolo per la collana Pesci parlanti di Uovonero. La celebre fiaba dei musicanti, giunta fino a noi grazie ai Fratelli Grimm, trova qui una nuova forma votata all’ampliamento delle possibilità di fruizione.

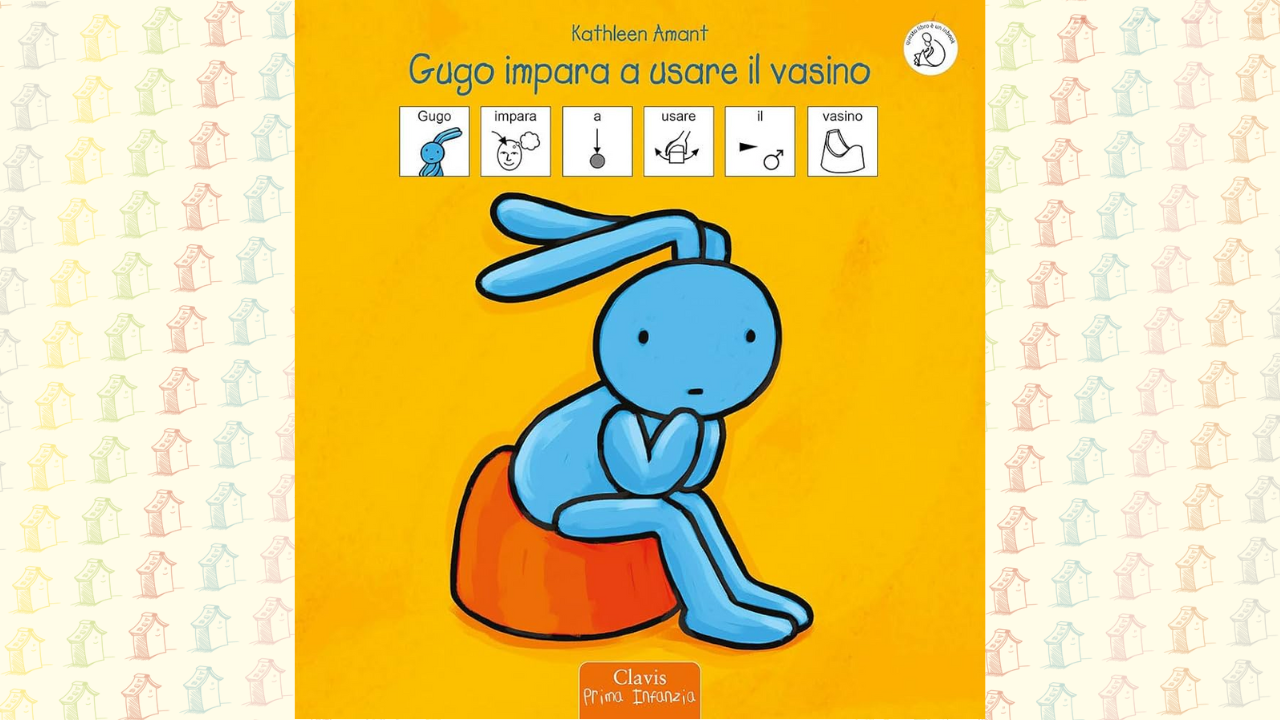

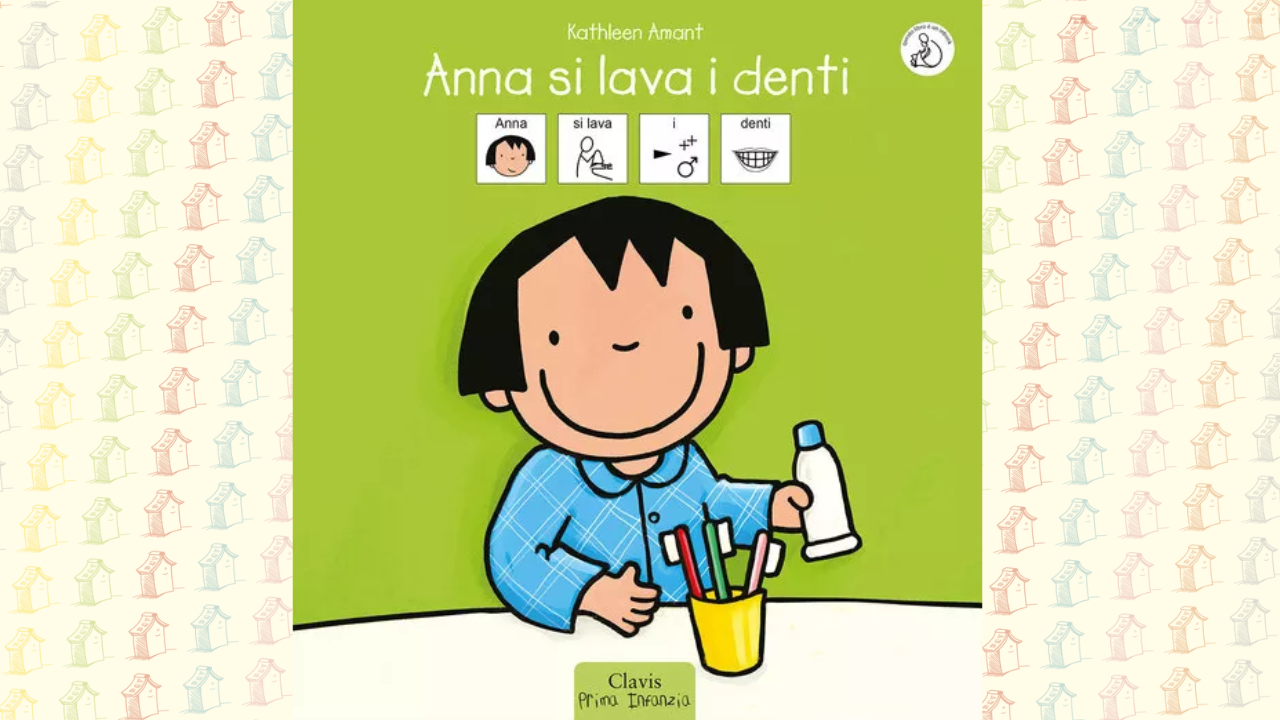

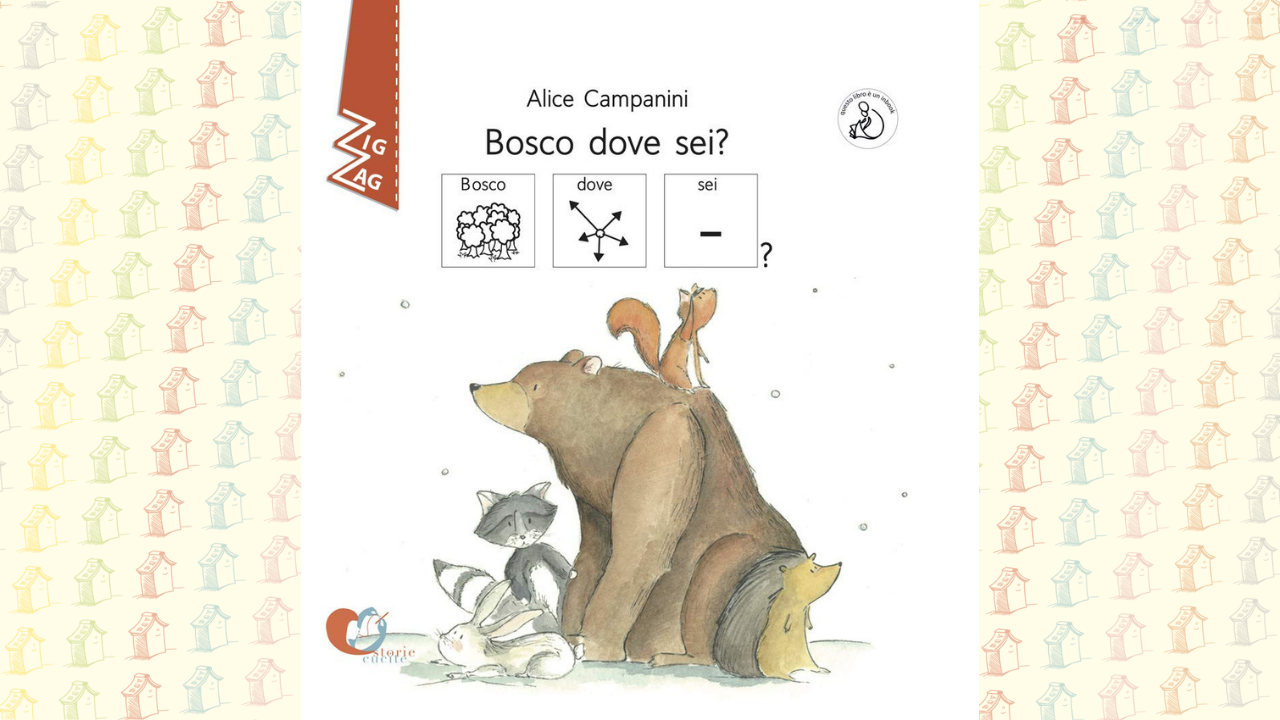

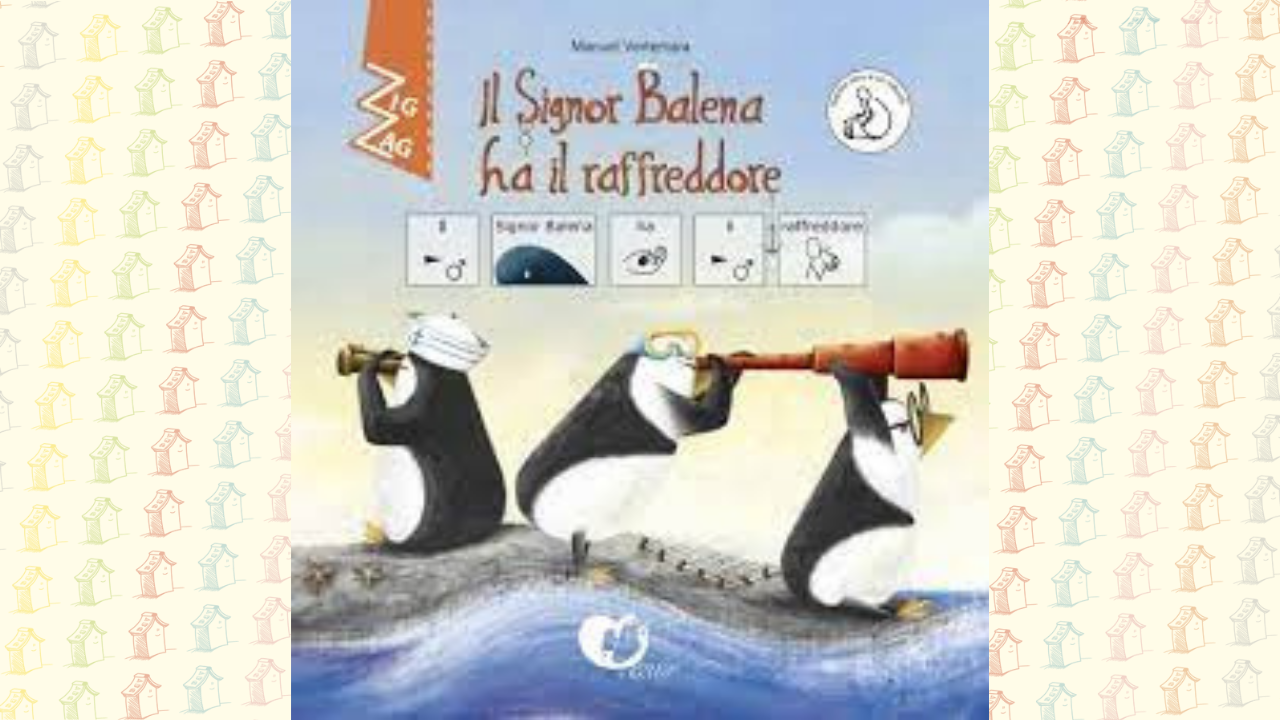

Brevità, semplicità e supporto visivo sono, in particolare, le chiavi dell’accessibilità di questo volume e della collana di cui fa parte. La storia è infatti asciugata il più possibile, privata di ogni orpello o descrizione e riassunta nei suoi passaggi fondamentali. I testi sono minimi: due o tre frasi per pagina, struttura sintattica lineare ed essenziale, presenza sporadica di coordinate. Soggetti e complementi sono sempre esplicitati così da supportare la comprensione. Nella stessa direzione va la predilezione per termini concreti e quotidiani a cui corrispondono simboli con un alto grado di trasparenza. Scelti all’interno della collezione PCS (Picture Comunication Symbols), questi ultimi appaiono abbastanza grandi da poter essere riconosciuti e indicati con il pointing e ben distribuiti sulla pagina in modo che questa non appaia troppo affollata.

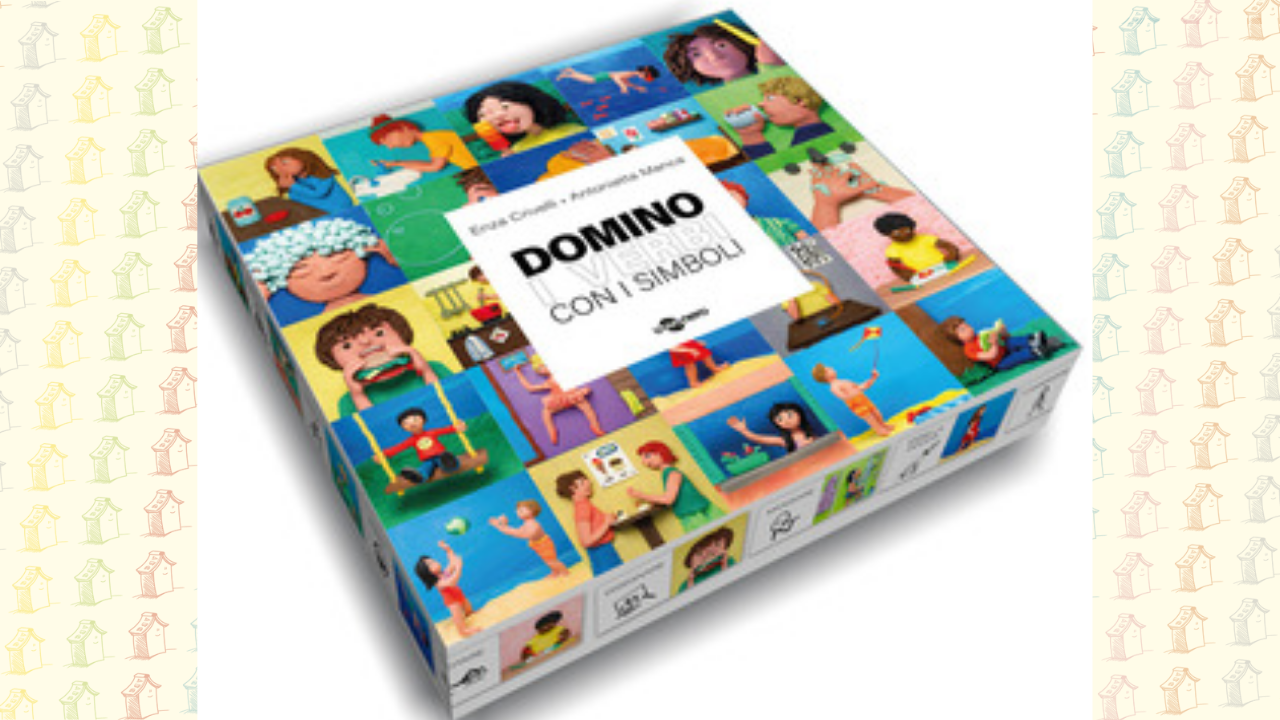

Le illustrazioni, dal canto loro, compaiono sulla pagina di destra, del tutto staccate dallo spazio dedicato al testo. Questa distinzione, dal canto suo, aiuta a orientarsi all’interno della pagina e a focalizzare l’attenzione sul testo e sui simboli man mano che questi vengono indicati. Le figure, realizzate con la plastilina dall’illustratrice Antonietta Manca, risultano molto coerenti con quanto il testo racconta ma capaci, al contempo, di offrire un modo originale e stimolante di entrare nella storia. Vivaci, dinamiche e riconoscibili, queste spiccano, infatti, sulla pagina per le loro forme morbide e i loro colori accessi.

Il risultato è una fiaba ricca di personaggi e avvenimenti, narrata però in maniera molto essenziale e concisa, a tutto vantaggio di quei lettori che in ragione di una disabilità cognitiva o comunicativa, così come di una difficoltà linguistica, troverebbero un ostacolo in un testo troppo lungo e complesso. A completare una proposta già di per sé estremamente accessibile, va citata infine la presenza di una sagomatura brevettata della pagine che permette di sfogliarle più agevolmente anche in caso di difficoltà nella motricità fine.